新闻网

热点新闻

春城晚报全网矩阵

微博号:

视频号:

其他号:

四十年、三十年、二十年、十年前,曾伴你我左右、习以为常的老东西,突然猝不及防在数年之后闯进你的眼帘。你会思绪万千,泪流满面么?斑驳光影下,伴随着留声机唱出的老歌,一张张老照片、旧书本,一件件老得不能再老的物件纷至沓来。儿时的记忆、青春的懵懂,生活与工作交错间,新朋老友、往日时光,它们回来了。所有的颠沛流离、悲欢离合,似乎找到了出口。这是老昆明杂书馆,徜徉其间,借此过渡生命的荒芜清凉,重拾岁月痕迹时,送给了我们所有人最好的纪念。

老物件,述说老昆明的青春

晨光曦微,昆明的小区在一缕春日阳光中醒来。位于昆明市盘龙区联盟街道金菊路社区的老昆明杂书馆里,老物件们也“睁开眼”,迎接2023年每一个晨昏的到来。

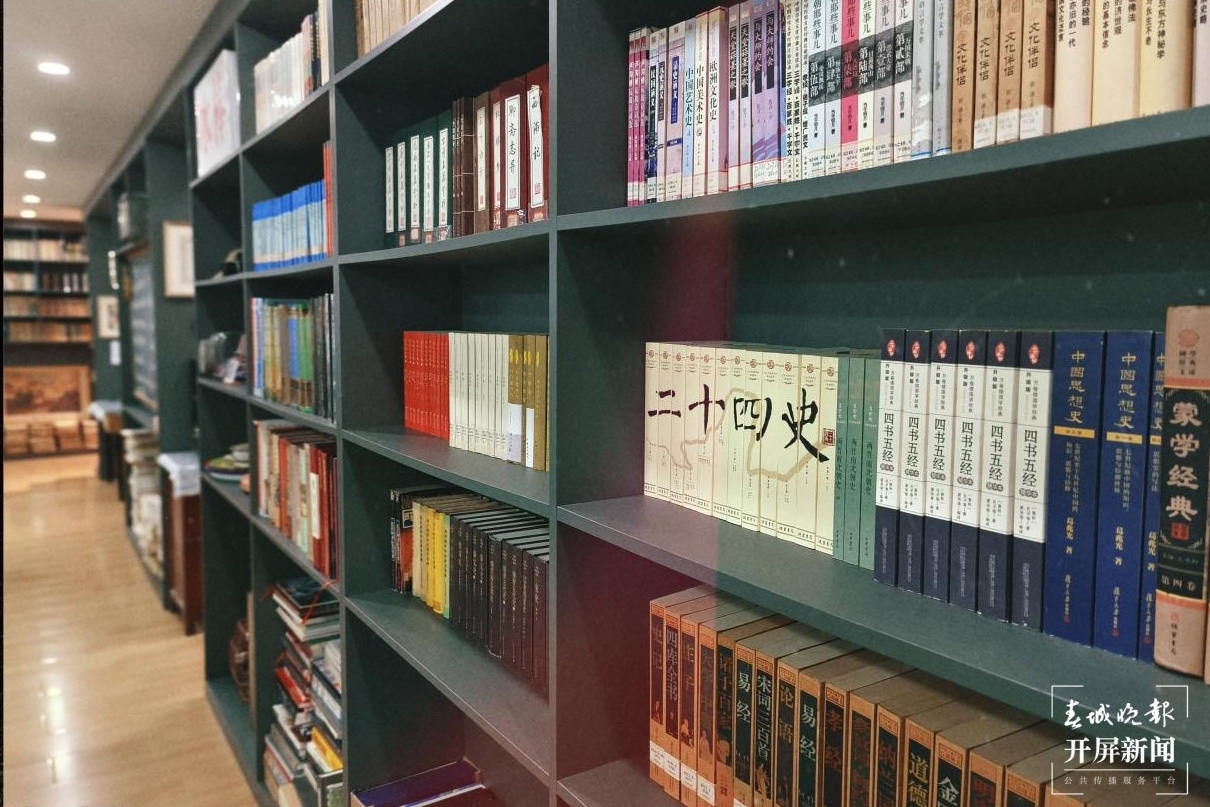

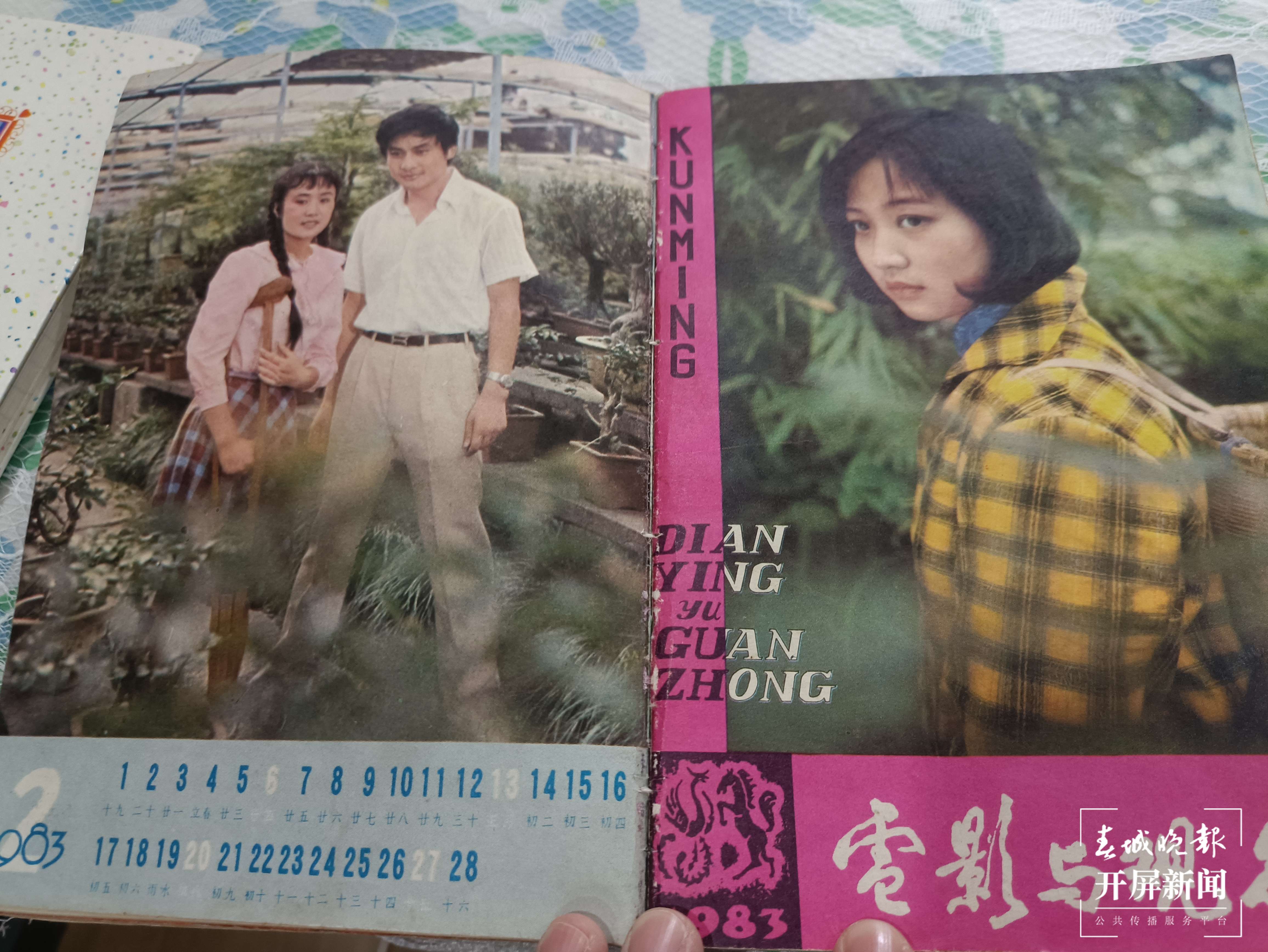

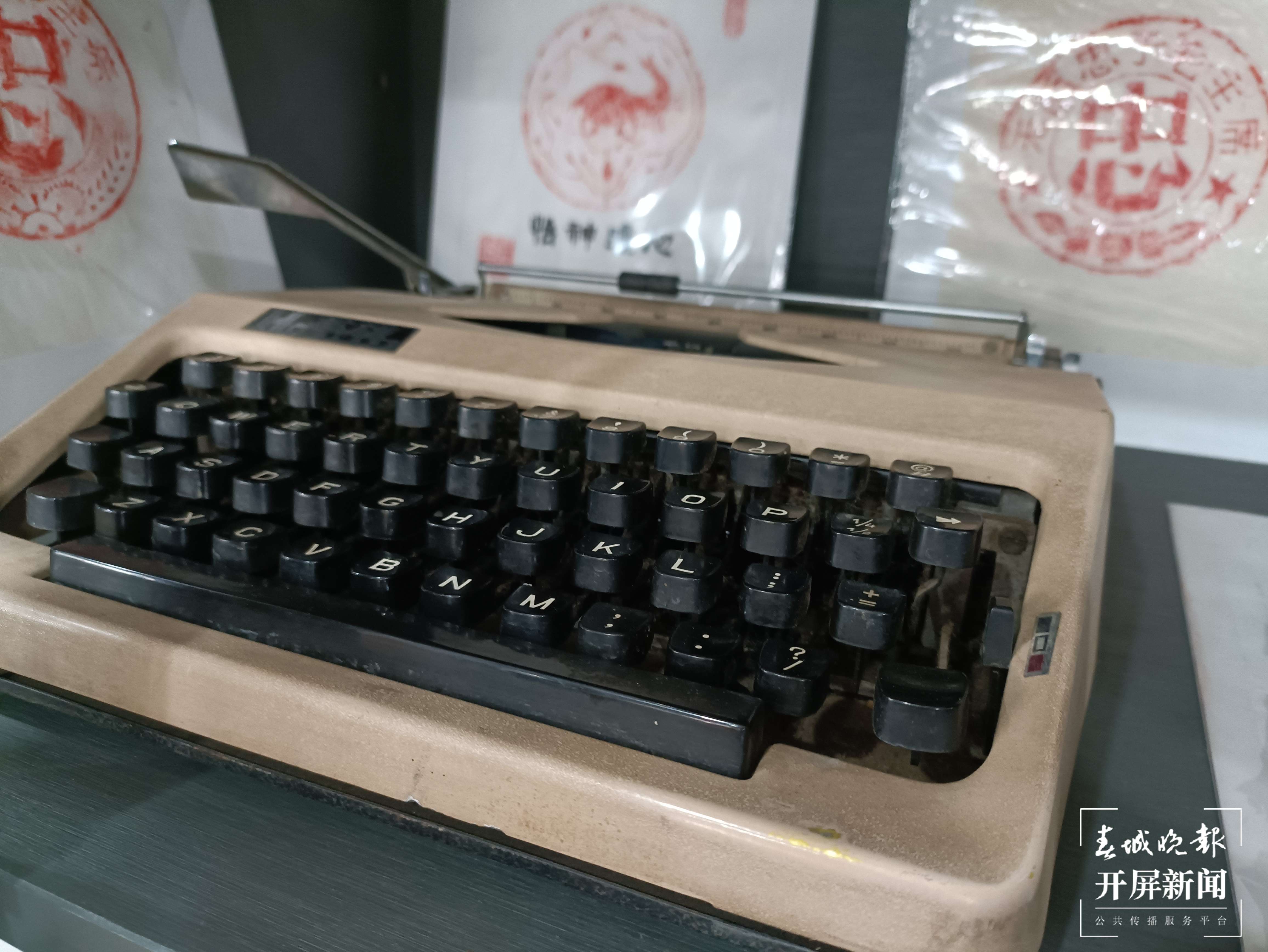

“清飘飘的旧时光就这么溜走,转头回去看看时已匆匆数年……”走进老昆明杂书馆,沿着墙面上贴满老磁带的楼道拾阶而上,恍若踏着时光隧道来到三楼,我们看到了山茶牌电视机、蜜蜂缝纫机、永久牌自行车、上海牌手表、各种旧书刊杂志及报纸、老照片、上世纪的搪瓷缸......,琳琅满目,令人眼花缭乱。

戈捍是老昆明杂书馆的馆长,每天早上9点,他会准时来到这近300平米的杂书馆上班,陪伴这些老东西度过白日时光。说起杂书馆的名字,“其实也不止有书,只是书占的份量比较大,许多杂七杂八的老物件,都是我们多年来收集和昆明市民捐赠的,后来就决定取名叫老昆明杂书馆”。

仿佛时空穿越,那个年代的生活跃然眼前。老物件让人回到了上世纪的某年某月某一天。墙上帖着的久远年代的眼保健操表和课程表,或者你还系着红领巾在学校里做课间眼保健操;小人书专柜里,年代感极强的“雾都报童”“骆驼祥子”“李自成”“穆桂英传”,也许你和小伙伴正头碰头津津有味品读着杨家将;馆内一角摆放着的自行车、缝纫机、双缸洗衣机,你是否有重回到童年时代父亲驮你去上学,母亲坐在缝纫机前为你缝制衣服的温暖场景……

“站在这里,仿佛一切都发生在昨天,所有的一切都刚刚好。”一位40岁上下的中年人慕名找到老昆明杂书馆,言称就为找回过去的回忆,让自己年轻一回。那时候,父母与自己一样尚在壮年,为家庭操劳;那时候,青春扑面,窗外白杨树上的青翠绿叶在春天阳光下生长茂盛,它们在风中轻轻款摆,不知人间忧欢。

2022年,老昆明杂书馆被评为昆明市最美打卡点。馆内有一个“喜事馆”,年轻人、中年夫妇、老年夫妇都会来到这里拍一张合照,年轻人新奇,老年人回味,中年人珍惜。“喜事馆”之所以叫这个名字,这里汇聚了数个红双喜字,每个物件上都有喜字:结婚证、热水瓶、瓷盘、搪瓷缸、红双喜兵乓球拍,红红火火、喜事临门。那时候,新婚夫妇请客结婚,人们前来到贺都会送上各种有喜字的物件。如今,那些传统的祝福方式早已不再,但那淳朴年代的生活方式却令人感慨。

木桌上的那口不知什么年代的小座钟早已停止了摇摆,但它仿佛却提示着走进来的人们,老昆明以及所有人的青春一直都在。

那些年,值得怀念的往日时光

一直还在的,还有我们曾经的生活。

虽然是八零后,但戈捍笑言自己却有一颗老灵魂,“不玩抖音不喜欢新潮,就喜欢收藏,我们这帮人可能有一点文化情怀吧”。或许是家庭的影响,音乐系毕业的戈捍却酷爱历史和文学,收集老物件最开始并不是为了做什么,他就是喜欢,找到了就放起来,之后越收越多直到陈列在今天的展架上。

六年前,他跟着盘龙区龙泉古镇文化研究院的洪海波院长,开始收集属于自己的民间和生活记忆,洪院长曾说“我们要搞个老生活记忆的展示”。在洪院长的带领下,他们开始行动了。

戈捍和昆明本土学者、作家詹霖一起,也经常相约于待拆和已经拆了的厂矿小区的老旧房屋、街头巷尾间,或者寻找人们丢弃的旧书、老旧的生活用品,或者出钱购买别人不要的老物件。小到一个纽扣、一把钥匙、一张票据,一幅老门帘、一只绿色帆布包,大到一个老衣柜、旧书架,“别人认为我们在捡垃圾,我们却在收宝贝,一小样老东西都不放过”。

一次,滇池边一个已经搬空的小区内,他们戴上手套口罩开始寻找旧物件。在一个早已搬空、阳台已被拆迁工人的铁锤砸了一半的人家,他们看到了一个实木的大三门柜,柜子很大很好,可能是太大搬不出来或者因为不时尚了被主人放弃,“我们确认主人不要后,便请工人把门框卸下,费了好大的劲才把衣柜抬出来”,今天,这个三门柜成为陈列老物件的展架。

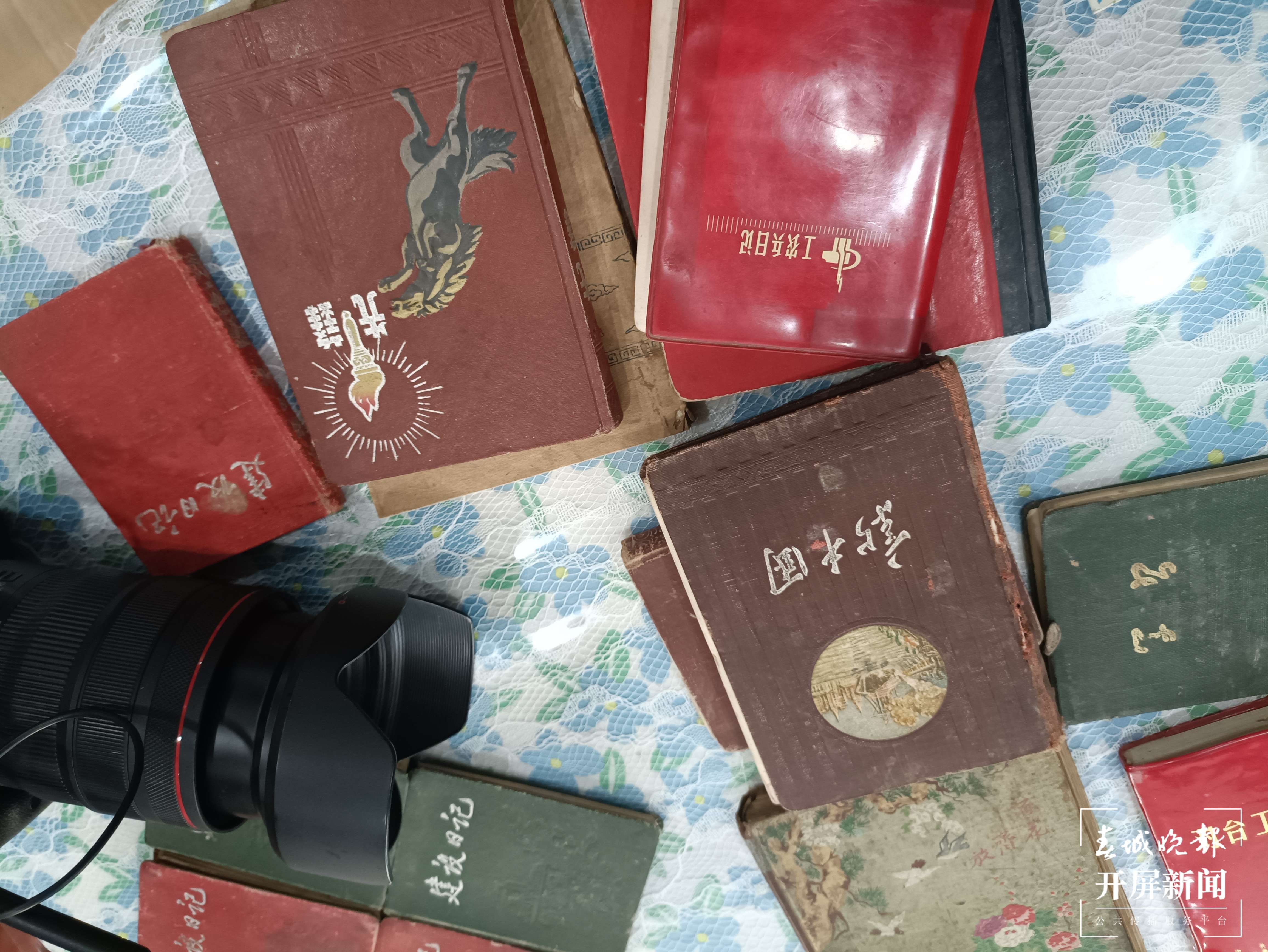

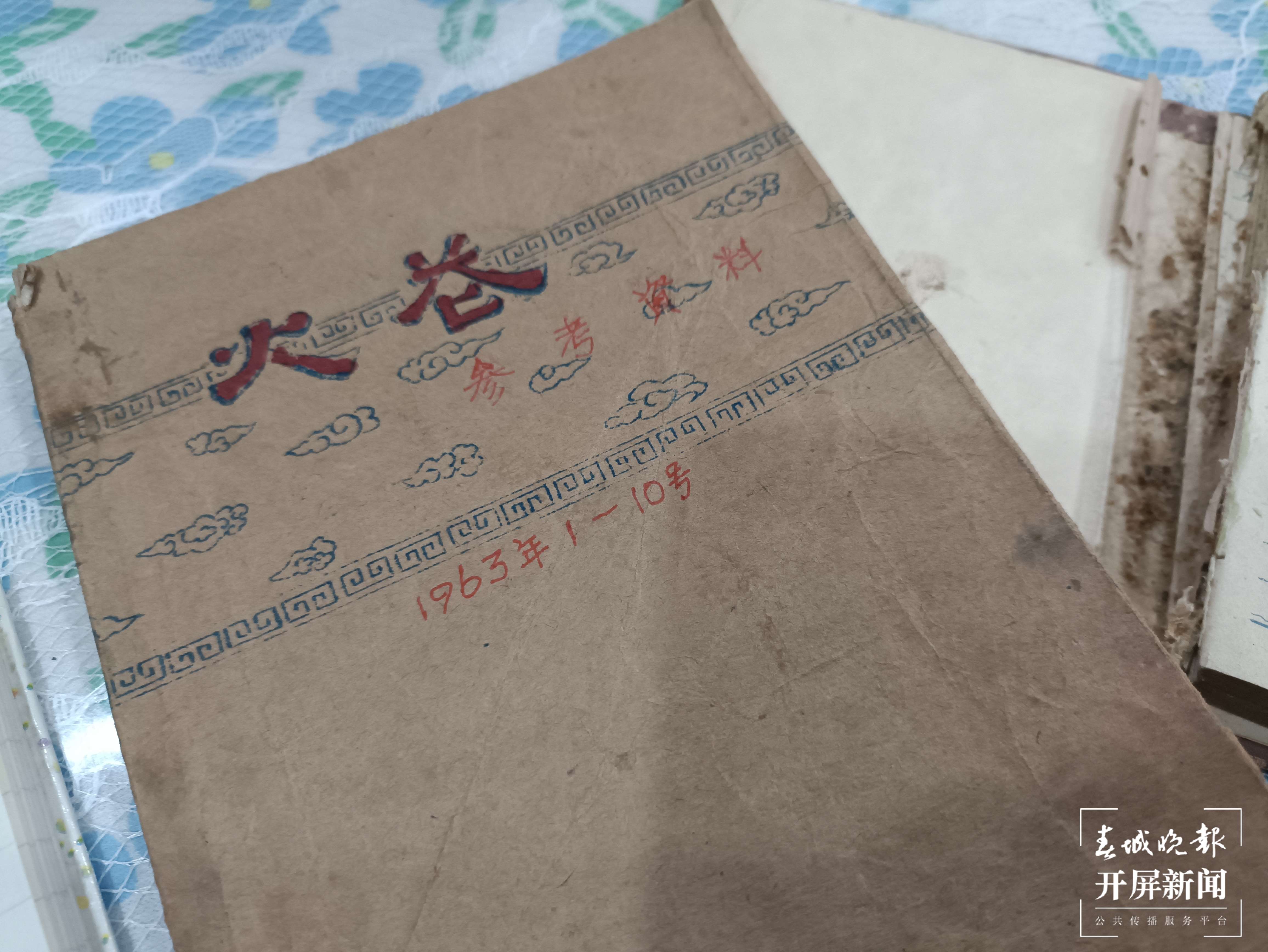

令詹霖和戈捍如获至宝的还有一本本年代久远、却可以一窥当年人们的生活状态和精神境界的剪贴本、笔记本、火花剪贴集。展架上数本那个年代的红色硬壳笔记本、软壳笔记本,翻开后,里面有工工整整抄录的资本论,直到整本笔记录完;一本笔记本的扉页上写有这样的励志语录:“所有的日子,所有的日子都来吧,让我们编织你们,用青春的金钱和幸福的璎珞,编织你们”,可以想象当年的那个年轻人在写下这句话时,他是多么的心潮澎湃、壮志凌云;几本红色硬壳笔记本应该是一名建筑工程师的笔记,他在本子里记录了1970年到1973年的建筑工程笔记,比如土石方多少,桥梁设计如何,每一则记录都非常认真,直到记到每本的尾页。有的笔记本里夹着借条、帐本,一丝不苟记录着生活的盈余和拮据;有的本子里还有写给别人的信件。

“翻看这些本子,那时候的人真的很认真啊,对生活和人生都充满了热情和信心。”戈捍感慨,那时候人们的生活虽然不富裕,但是内心却很丰富。他把本子里所有夹杂的纸条都原原本本放进本子里,让过去仍归过去,而未来之人或许可以从中获得更多。

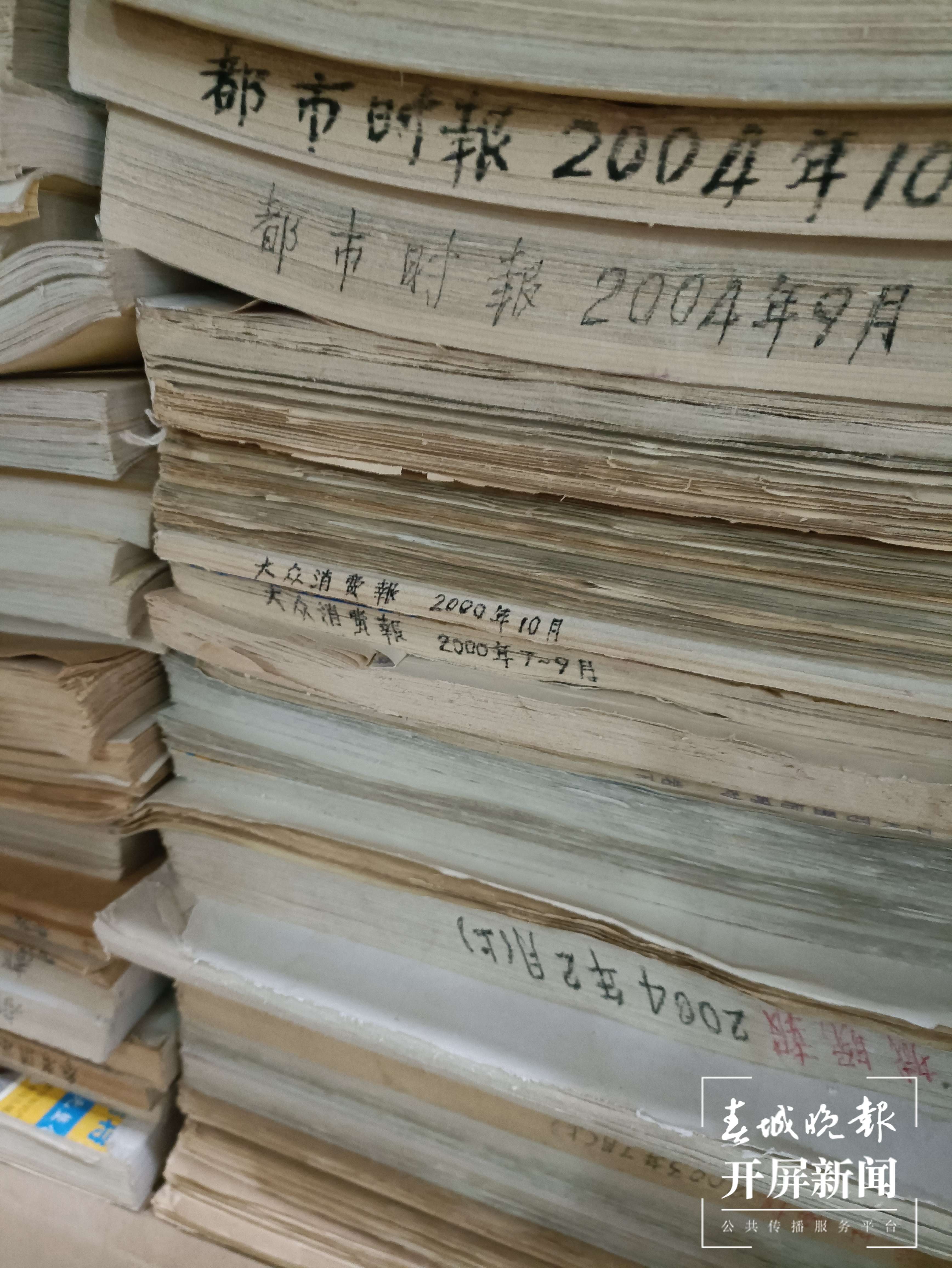

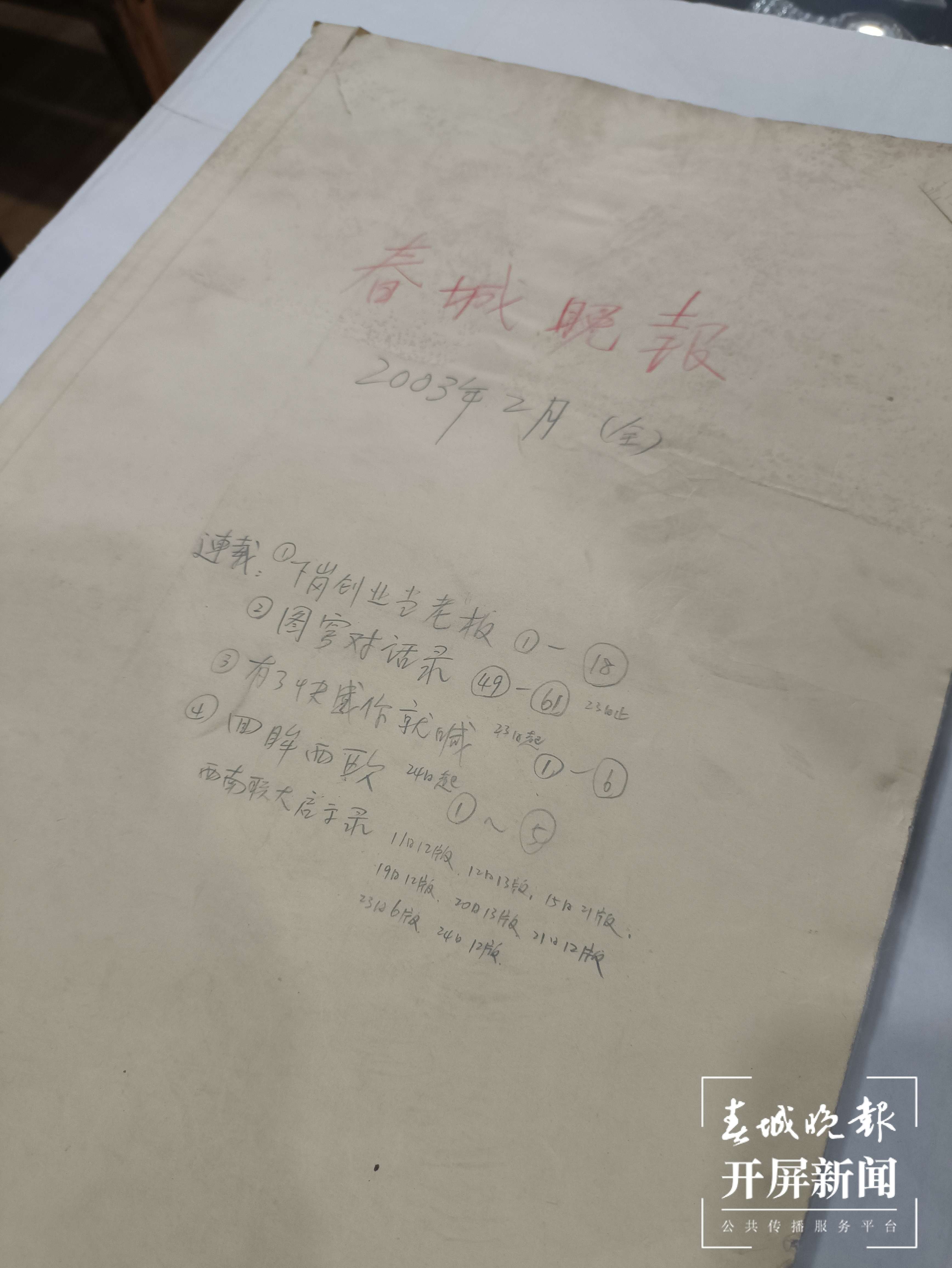

戈捍介绍,这些年,除了他们自己收到老物件外,上百昆明市民还捐赠了大大小小许多老东西。“有的是一个小东西,有的人是一车拉过来”。戈捍一直记得一位叫陈恒达的老人,2019年,他拉来了一车旧报纸,从上世纪50年代到2013年的云南各媒体的报纸以及人民日报、参考消息等。老人说他的父亲酷爱看报,到了他这辈继续看报并收藏报纸,他看完后还将每月、每年的报纸做好封面、索引并装订成册收藏。

在老昆明杂书馆,我们看到一摞摞码放齐整的报纸,这是陈恒达老人送来的报纸,翻开每一页已然泛黄的纸张,仿佛还能闻到几十年前的油墨味,那些昔年岁月也令前来参观的老媒体人唏嘘感慨。“这些已经不是旧报纸,而等同于图书馆了,有人会到我们这里来查一些资料。”戈捍说,现在,老昆明分馆还是盘龙区图书馆的分馆。

但令人伤怀的是,陈恒达老人不久前去世了。因为无法联系到他的亲人,我们不知道老人生前的生活、职业与爱好,也无法与老人恳谈。

山茶牌老电视机里放着上世纪八十年代翁美玲和黄日华主演的《射雕英雄传》,那时候,拥有共同记忆的人们,想必和剧中人一样都有一个英雄梦吧,而数年以后,依旧熟悉的音乐响在耳边,如余音绕梁。

让老物件留住乡愁乡情

斑驳的老物件们在给人们“讲述”着白云苍狗的历史故事,市井人家的幸福生活的同时,它们这几年活得甚至有些颠沛流离,直到落地到金菊路社区三楼。戈捍介绍,2019年,因为兴趣爱好收集来的老物件大家决定给它们找一个空间进行展示,先是在大观楼附近的大观文创基地开了展览馆进行展示,由于拆迁搬到了盘龙区司家营附近暂驻,东西多却苦于没有地方可陈列,“大量的老物件都堆在仓库里,我们一直希望有机会能找到场所让它们全部获得展示”。

2022年3月,盘龙区联盟街道金菊路社区向老昆明杂书馆伸出了橄榄枝,他们邀请戈捍团队到那里长驻,把老东西拿出来展示给社区的居民和广大市民。“社区免费给我们提供了场地,还装修好了房子,我们也就是‘拎包入住’”,戈捍说,他和团队都非常感谢社区的支持,来到这里后,杂书馆也不想再搬了。而这个“包”拎得并不容易,他们五人团队搬了10天共15车搬到了社区三楼,而每一样东西在每次搬家的过程中,他们又一样不留地搬来了,“就是舍不得丢,哪怕一张纸片”。

金菊路社区相关负责人告诉记者,引进杂书馆的初衷,他们是想为社区居民打造更为丰富的文化平台,做好文化社区,让人们的精神生活更加丰富多彩。而引进不是挂牌了事,而是以此平台,与社区联合做系列活动。

“走进杂书馆,太怀旧了,想起了小时候许多事,倍感温暖。我们也是想借许多人共有的情结,打造一个文化的、温情的、属于社区居民的平台。现在,我们有读书节、音乐节,党员讲党课,全职妈妈分享生活经验,做接地气、有文化的活动,让社区居民真正有家的感觉。”该负责人介绍,现在他们有了合唱队、歌舞队、书画队,并将着力招募和培养志愿者,每一栋楼每个单元都有一名志愿者,青年人和老年人可以成为志愿者,互相温暖和陪伴,就如老昆明杂书馆里的老物件告诉人们的,高楼林立的陌生感,在人与人之间的嘘寒问暖中就可以再度拉近距离,感受到温情和信任。下一步,社区还希望能引进和招募一些和老昆明杂书馆一样的文化团队入驻,形成“连锁反应”,让金菊路社区在多元的文化平台中给居民们带来更丰富的精神生活。

这些年,詹霖始终怀有的是对生于斯长于斯的故土的热爱,作为一位专门研究老昆明的学者,他著述颇丰,对昆明的许多风物人情进行过细致入微的描写。“感谢金菊路社区给杂书馆提供的场所,这是对文化最大的支持。当我们来到老昆明杂书馆,能看见我们的父辈曾经用过的东西,它们虽然现在看起来很土,但是我们可以感受到我们的父辈一步一步走过来,真的很不容易。而我们有今天的生活与父辈的努力是分不开的,我们更应该珍惜。”詹霖说,我们现在提倡增强民族自信和文化自信,就是要在高速发展的社会记得住乡愁、留得住乡情,而一些老物件就可以让人们在实物的展示中,更加直观和立体的了解和记住我们的文化和乡愁。

詹霖提到,杂书馆的图书还辟出了一个角落专门陈列了近几百本云南出版社出版的图书和云南作家写云南的、或者是外地作家写云南的图书。“置身杂书馆,我们发现能把我们的文化记忆和乡愁很好地结合在一起。”他说,不管民族文化或者是民族精神,都需要一代代传承下去,老昆明的文脉才能得以延续。

正如戈捍所说,很多老物件其实都有过自己未老的年月,品味岁月陈香,已然逝去的青春,它们或许属于时光深处,黑暗本身,但当与这些老物件相见,在被知会的瞬间,暗处发出微光,希望总是附丽于存在的。

开屏新闻记者 邓建华 摄影 记者 周明佳 视频 杜帆

一审 邓建华

责任编辑 胡 巍

责任校对 吴龙贵

主编 邓建华

终审 编委 曹 捷

滇公网安备53011202001054号

滇公网安备53011202001054号

增值电信业务经营许可证:滇B1.B2-20200070号

未经开屏新闻网书面特别授权,请勿转载或建立镜像,违者依法必究

本网站法律顾问——云南华度律师事务所

24小时网站违法和不良信息举报电话:0871-64192197