新闻网

热点新闻

春城晚报全网矩阵

微博号:

视频号:

其他号:

“这个装置就像汽车的安全气囊,紧急时刻能救命,装了它我们家属也放心多了!”9月22日,云南省第一人民医院(以下简称“省一院”)为一名75岁的患者完成了我省首例血管外植入式心律转复除颤器(EV-ICD)临床植入手术。该技术的成功应用,标志着云南在预防心源性猝死的先进技术领域取得突破,将为省内众多高危患者提供全新的生命保障。

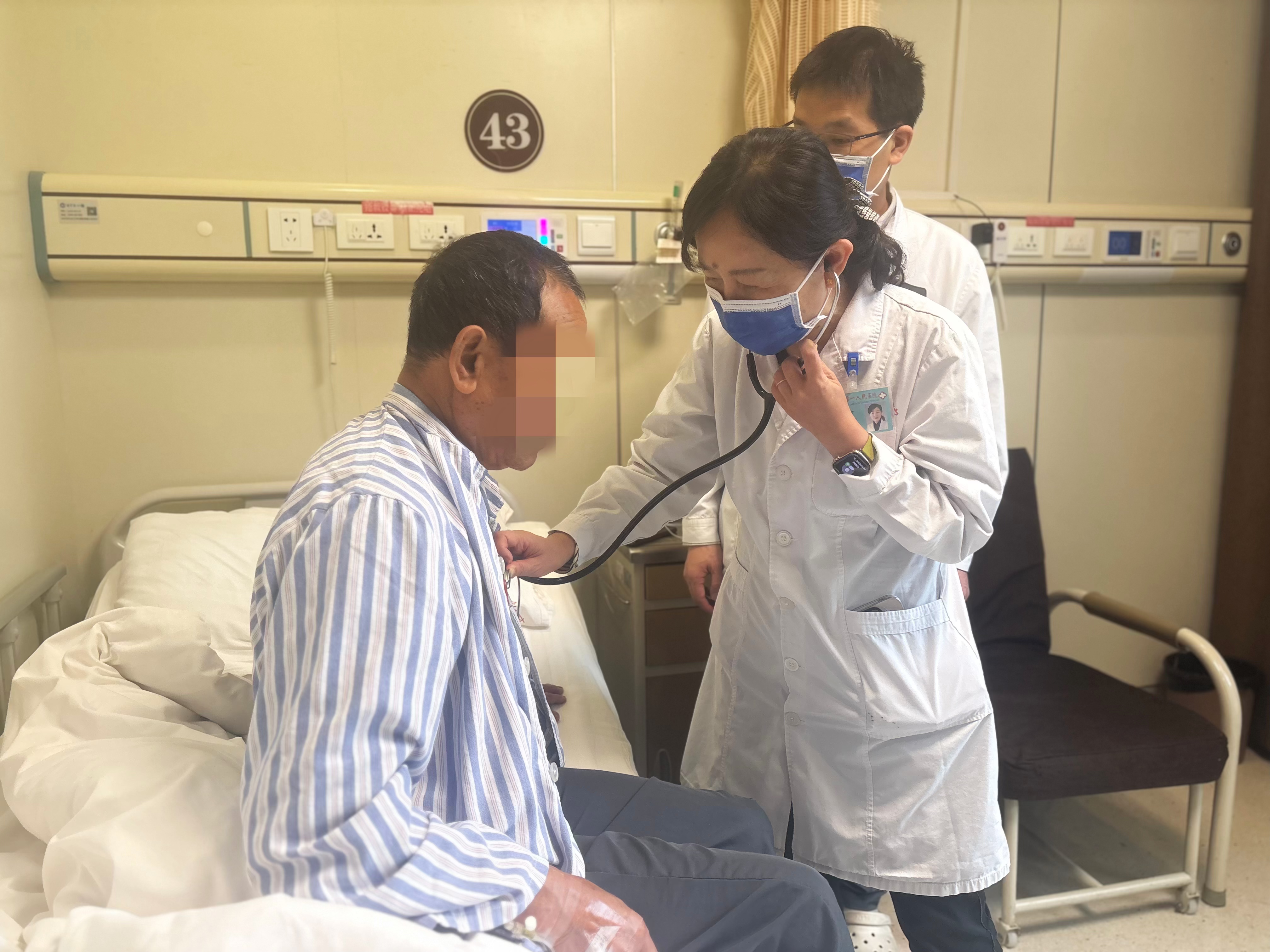

范洁主任在为患者刘先生检查

75 岁心梗患者率先受益

此次手术的受益者刘先生2011 年因心肌梗死接受了心脏支架植入手术,本以为安了支架就没事了,但长期受胸闷、乏力困扰,日常活动已严重受限。来到省一院心血管内科经检查发现,刘先生心梗后部分心肌已坏死形成室壁瘤,心脏射血分数(EF 值)低于 35%,心肌功能严重受损,属于心源性猝死的高危人群。

“对于这类高危患者,心衰治疗是基础,但预防心源性猝死才是关键。” 省一院心内科团队经过全面评估后认为,血管外植入式心律转复除颤器更适配刘先生的病情。心血管内科主任医师范洁介绍,这个手术相当于在患者体内安装一台除颤器,能 24 小时不间断监测患者心跳,一旦检测到致命性室速或室颤,可在数秒内自动放电除颤,第一时间阻断猝死风险。

长期并发症风险显著下降

范洁介绍,这台植入刘先生身体的除颤器大小约33 立方厘米、重约 77 克,因为采用的是创新的胸骨下除颤电极放置,不仅大幅减少装置相关感染、心内膜炎等并发症风险,还无需穿刺血管,为患者未来可能的其他治疗保留了重要血管通路,也规避了导线对心脏瓣膜及心功能的潜在影响。

小巧的皮下植入式心律转复除颤器

据了解,目前这一技术主要适用于心源性猝死高危人群,包括心力衰竭且心脏射血分数显著降低(如 EF 值低于 35%)的患者,心肌梗死后心脏形态改变、形成室壁瘤的患者以及曾发生恶性心律失常或心跳骤停的患者。

专家提醒:

破除侥幸心理 定期复查评估是关键

“很多人存在侥幸心理,认为心梗患者做完支架手术、开通血管后就万事大吉,其实部分坏死的心肌已无法复活,就像田里的秧苗因为缺水枯死后,即使再疏通水渠、通水灌溉,秧苗也不能恢复生机,这类患者的猝死风险依然存在。”范洁特别强调,公众需提高心源性猝死的预防意识,心梗术后患者更应定时复查心脏功能,及时评估风险。

开屏新闻记者 闵婕 摄影报道

一审 朱婉琪

责任编辑 陶彦然

责任校对 刘连红

主编 曹婕

终审 编委 李荣

滇公网安备53011202001054号

滇公网安备53011202001054号

增值电信业务经营许可证:滇B1.B2-20200070号

未经开屏新闻网书面特别授权,请勿转载或建立镜像,违者依法必究

本网站法律顾问——云南华度律师事务所

24小时网站违法和不良信息举报电话:0871-64192197