新闻网

热点新闻

春城晚报全网矩阵

微博号:

视频号:

其他号:

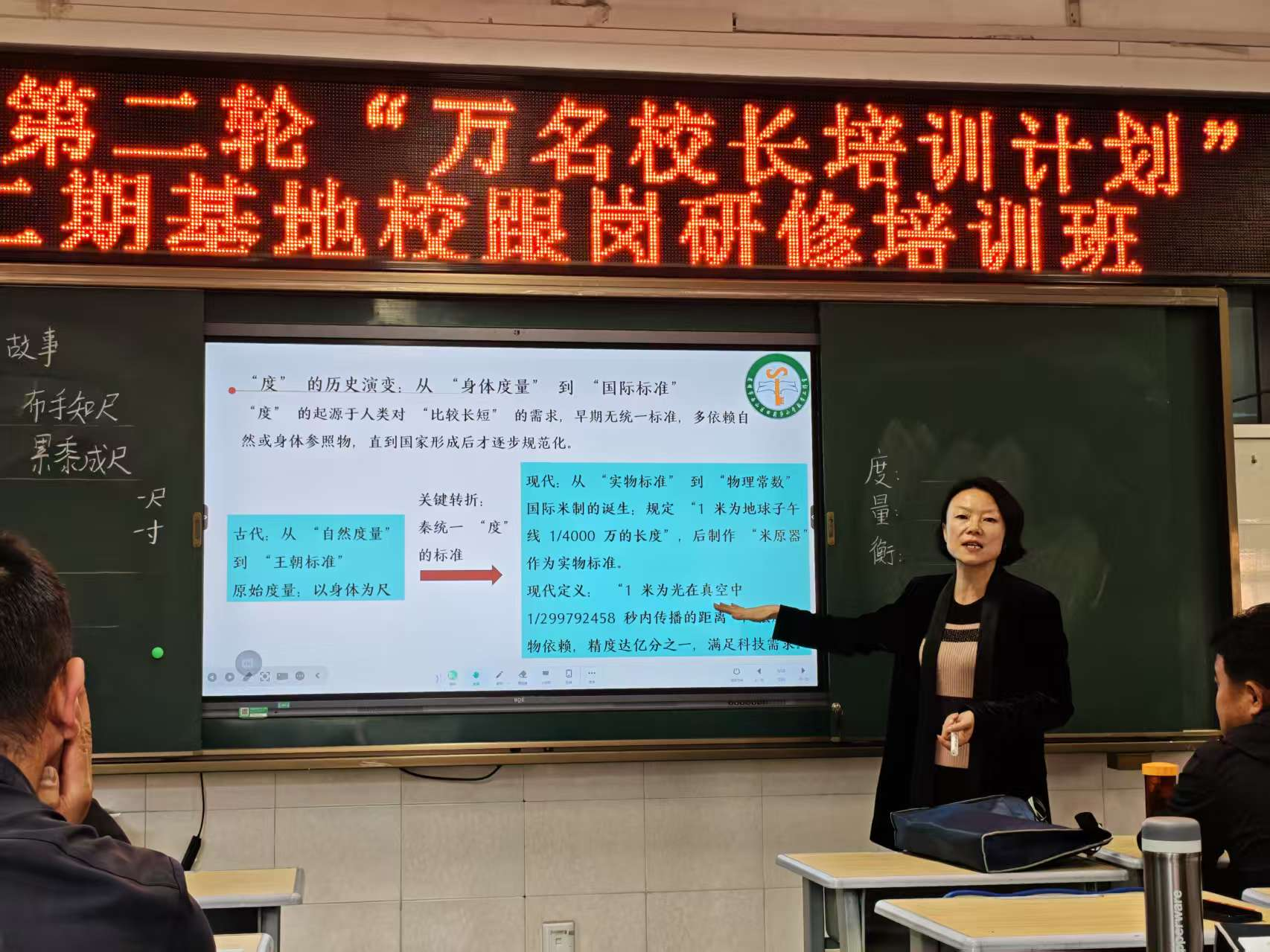

10月13日,在西山区书林二小西苑校区,西山区田莉莎小学数学名师工作室开展了以“融合·浸润·启慧”为主题的中华优秀传统文化融入小学数学教学的实践探索活动。云南省第二批“万名校长培训计划”学员、田莉莎小学数学名师工作室全体成员,以及书林二小西苑校区、徐霞客中心学校、春苑小学、书林一小福海校区和丹霞路小学的数学教师参加此次活动。

工作室成员、昆明润城学校教师陈宥希,带来三年级上册的《曹冲称象》一课。陈宥希紧密贴合新课程标准的要求,整堂课的教学设计紧紧围绕“等量的等量相等”和“等量=分量之和”这两大核心概念逐步展开。她巧妙地运用一系列精心设计的问题链,将整节课的教学内容有机地串联起来,形成了一个逻辑严密、层次分明的教学体系。在陈宥希的引导下,学生们通过动手操作和实践验证,不仅加深了对知识点的理解,还在这一过程中有效发展了自身的核心素养,培养了他们的逻辑思维能力和解决问题的能力。

第二节课由西山区团结龙潭中心学校教师杨红艳进行讲授,授课内容是五年级的《度量衡的故事》。杨红艳首先从“一尺有多长”这个问题引入,梳理了不同朝代中“度”这一概念的具体差异,从最初的“身体度量”逐步演变到现代的“国际标准”,展示了度量衡发展的历史脉络和逐步走向规范化的过程。整节课通过“身体→单位→实物”这一系列的关联教学,巧妙地让学生将抽象的单位概念“装在身上”,通过“估算—测量—比较”这一系列实践活动,不断强化学生对量感的理解和掌握,进而深刻认识到单位标准在日常生活和科学研究中的重要性。

工作室主持人田莉莎对两节课进行点评。对于《曹冲称象》一课,田莉莎认为,本节课的重点不仅在于认识《曹冲称象》的故事原理,还在于让学生知晓“等量的等量相等”“总量等于各分量之和”这两个基本事实,并运用它们去解决实际问题,进而发展推理意识、应用意识和创新意识。对于《度量衡的故事》这一课,田莉莎认为“度”的数学核心在于单位、换算和量感,学生需要理解的核心知识点是单位与换算,需要发展的关键能力是量感的培养。

此次活动为老师们的教学实践进一步指明了方向,也让大家对中华优秀传统文化融入小学数学教学有了深入理解。通过本次活动,参会老师们在传统文化与数学教学融合的道路上更进一步,未来将打造出更多有文化、有温度、有深度的数学课堂。

通讯员 张崇峰

责任编辑 张清

责任校对 唐伟

终审 刘超

滇公网安备53011202001054号

滇公网安备53011202001054号

增值电信业务经营许可证:滇B1.B2-20200070号

未经开屏新闻网书面特别授权,请勿转载或建立镜像,违者依法必究

本网站法律顾问——云南华度律师事务所

24小时网站违法和不良信息举报电话:0871-64192197