新闻网

热点新闻

春城晚报全网矩阵

微博号:

视频号:

其他号:

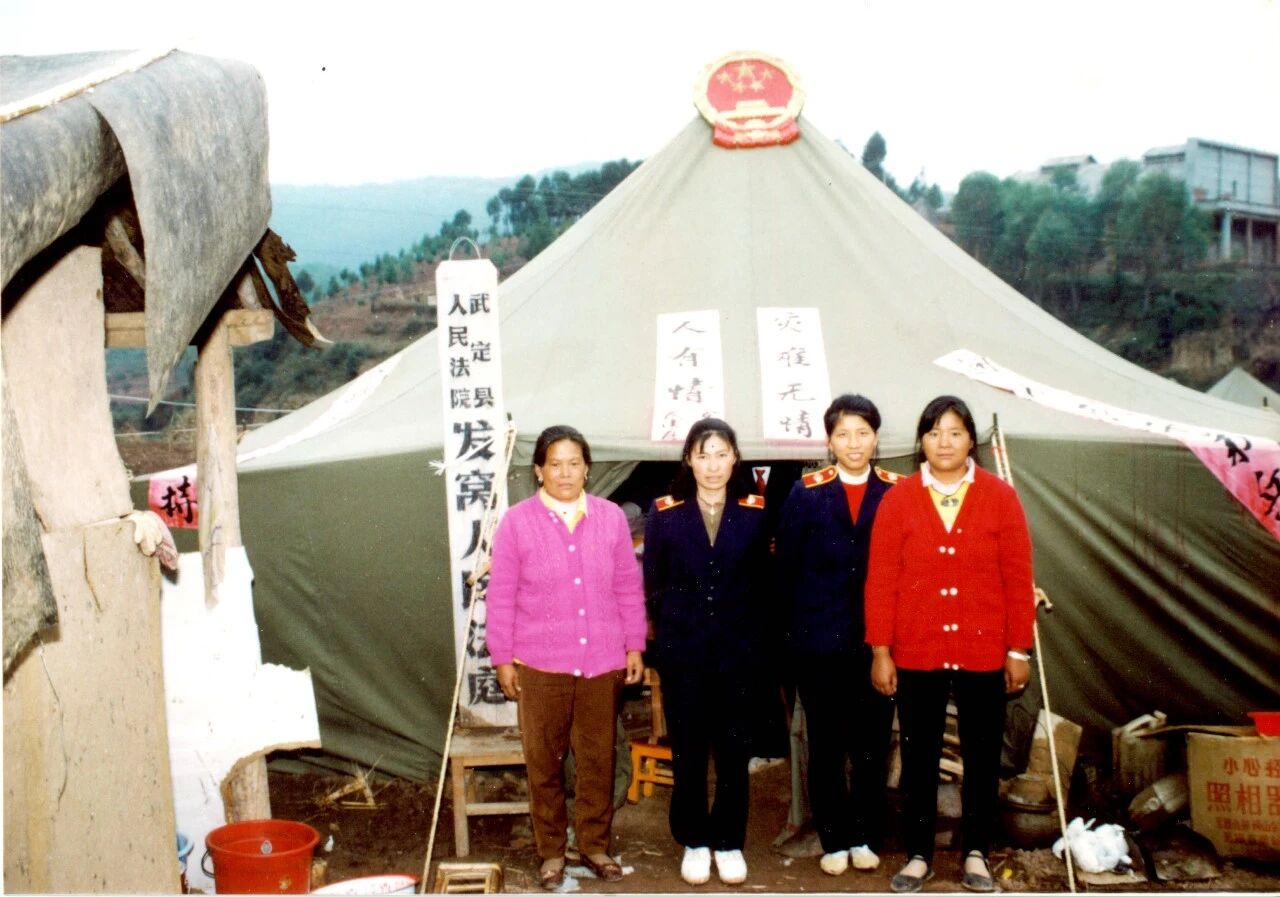

楚雄武定县法院发窝法庭的青年干警站定在纪念碑前,声音低沉却坚定地讲述:“老庭长告诉我,1995年10月24日,地震突袭发窝乡,天也是这样阴着,余震不断,房屋像纸片一样倒下……但法庭的职责,比山还稳。”他抬手指着老照片向青年干警说:“地震后,他们用木桩和油布搭起帐篷,把国徽端端正正挂上去,成立了灾后第一个‘帐篷法庭’,鲜艳的国徽被擦得锃亮,悬在风中猎猎作响。”

在老干警的记忆里,那时的法庭没有炭火,只有余震后残留的寒意;没有明亮的灯光,只有手电筒和煤油灯的微光;干警们穿梭在废墟间,为群众抢救受灾物资。那天的风比今天还冷,但国徽下的帐篷里始终是暖的——因为它是老百姓心里的‘定盘星’。”

青年干警小梁站在队伍里,声音有些哽咽,“我是今年刚到发窝法庭工作的,老庭长带我去走访时说,现在的办公楼宽敞明亮,但‘震不倒的法庭精神’得从‘冷板凳’上学起。”

如今,武定法院将这份精神融入每一个司法细节:在群众工作法里扎根,发窝法庭的干警们依然保持着“走出去”的习惯,下雨天就带着案卷到村民火塘边调解,雨停了就在田埂上开庭。发窝中心人民法庭成了当地群众的“暖心驿站”;在基层治理中深耕,法庭推动“法庭+村委会+乡贤”联动,把矛盾化解在“冒烟前”。发窝乡连续30年来,未发生因纠纷引发的恶性事件,村民说:“法庭的人来了,事儿就有谱了。”

在传帮带里传承,新入职干警的第一课,是跟着老法官到发窝法庭跟案锻炼。“教我们的不只是怎么写判决,更是蹲在田边听大爷讲诉求的耐心,是背着国徽走山路去开庭的坚持。”青年干警小张搓了搓冻红的双手,“现在回到院里,我办公桌上总摆着一张老照片——就是地震灾区那顶帐篷,提醒自己:司法的温度,从来不在空调房里。”

30年前,国徽挂在帐篷上;30年后,国徽挂在群众心里。武定法院团支部书记小韩说:“今天的天阴着,就像当年地震后的压抑,但我们知道——只要公平正义的火种不灭,再冷的天气也挡不住春天的到来。”干警们自发围在纪念碑前,指尖轻轻抚过碑文上被风雨磨得略显模糊的字迹。微冷的风掠过纪念碑旁的石阶,却吹不散胸前的法徽折射出的微光。

30年风雨兼程,武定法院人用行动证明:地震可以摧毁房屋,却永远震不垮公平正义的脊梁;阴天可以遮住太阳,却始终遮不住司法为民的初心。这份"震不倒"的精神,如同纪念碑基座上层层叠叠的苔痕,在岁月里愈发清晰坚韧,指引着一代代法院人在法治路上坚定前行。

通讯员 张喆

一审 高伟

责编 柏立诚

责任校对 李强

主编 高伟

终审 编委 李荣

滇公网安备53011202001054号

滇公网安备53011202001054号

增值电信业务经营许可证:滇B1.B2-20200070号

未经开屏新闻网书面特别授权,请勿转载或建立镜像,违者依法必究

本网站法律顾问——云南华度律师事务所

24小时网站违法和不良信息举报电话:0871-64192197