新闻网

热点新闻

春城晚报全网矩阵

微博号:

视频号:

其他号:

从1938年建成通车后,87年时间过去了,作为滇西地区第一条通车的公路,滇缅公路发挥的作用随着时代的变化和发展,也正被其他高等级的通道所替代,但它在历史上所处的地位却深深铭刻在了滇西人民的心里。从昔日的抗战生命线到后来的进出大通道,虽然逐渐已退出了历史舞台,但对于滇西地区年纪在40岁以上的人来说,很多人都对走过的滇缅公路记忆犹新,因为滇缅公路承载了滇西人民太多的历史记忆。

血肉铸就的“抗战生命线”

滇缅公路始建于1937年年底,于次年8月建成通车,起点为中国云南省昆明市,终点为缅甸腊戍。公路全长1146.1公里,中国境内长959.4公里。滇缅公路是中国抗日战争中第一条也是惟一的一条跨越国界,连接战争后方和前线战场历时时间最久、运输量最大的国际通道公路;是一条诞生于抗日战争烽火中的国际通道;是一条滇西各族人民用血肉筑成的国际通道;也是一条抗日战争时期唯一的输血线、生命线。

滇缅公路和梯田构成了一幅美景

滇缅公路沿线28个县20多万由老人、妇女和儿童组成的“劳工”,使用锄、斧、刀、箕等原始工具,在崇山峻岭、悬崖峭壁中,仅用了9个月时间就手工筑成,它被认为“可同巴拿马运河相媲美”,是世界筑路史上的奇迹。

仅1939年9月至1942年5月,即从滇缅公路抢运汽车1.3万辆,其他军需物资45.2万吨,还不包括6000吨苏联援华物资和华侨捐献运回国的大量军需物资。

20万“劳工”用手抠出一条血路

滇缅公路从昆明开始,穿越云岭高原、怒山山脉、高黎贡山山脉,跨过澜沧江、怒江,从畹町入缅甸,直达腊戍。

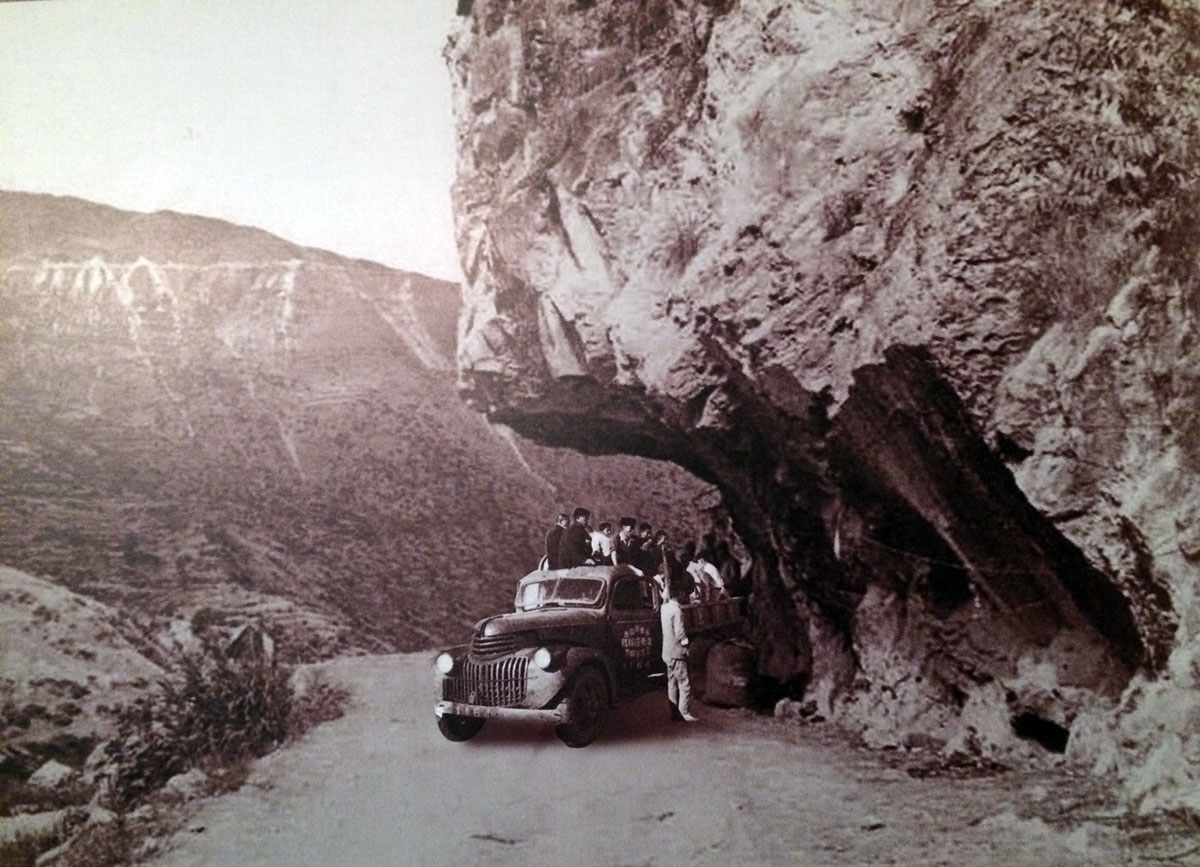

滇缅公路在龙陵境内临怒江西岸一段有一个叫老虎嘴的地方,公路和一侧的山崖形成虎嘴形状,虎嘴正对着奔腾的怒江。“虎口”内侧的峭壁上还留有筑路工人一锤一锤开凿的痕迹以及爆破的炮眼,一名游客感叹:“这条路真的像是硬从绝壁中抠出来的。”

“老虎嘴”资料图

这样艰苦的环境,那样落后的条件,当时云南人民到底如何修通的这条道路?在位于保山潞江坝服务区的云南公路馆,通过一张张老照片和至今保留的石碾、钻头等筑路工具,重温了这段历史。

1937年底,云南10多个民族共同组成20万人的筑路大军,开始修建滇缅公路。

他们自带口粮和工具,风餐露宿,肩挑锄刨,逢山凿路,遇水架桥,日夜奋战。1938年8月31日,经过9个月的艰苦奋斗,滇缅公路终于提前竣工通车。与此同时,缅甸境内的路段也在预期内完成,使得滇缅公路与腊仰铁路相连。1938年底,首批军需物资经滇缅公路运入昆明。

这是一条被称为“用手指刻出来的公路”,筑路难度令人唏嘘,工程进度让人惊叹。

当时,云南的青壮年大都到前线参加抗战,留下的多是妇女、孩子、老人。他们在严重缺乏筑路装备和技术支持的情况下,用最原始的工具创造着筑路奇迹:没有炸药,就用火烧红岩石,浇水“爆破”;没有压路机,就用人力拖动大石碾平整路面……他们随时面临着危险,在悬崖峭壁施工稍有不慎就会跌入深谷;在岩石下、洞穴内栖身,冬天忍受严寒,夏天要抵御疟疾等传染病的威胁。

这是一条血肉筑成的道路,它穿越了中国最坚硬的山区,共翻越6座大山,穿过8处悬崖峭壁、跨过5条大江大河,不少于3000人的筑路工人献出了生命(每公里平均6人),其中包括8名工程技术人员。

滇缅公路上的里程桩

经历战火洗礼的滇缅公路

滇缅公路通车后,很快便成为了中国与国外联系的重要通道。1938年12月,第一批军用物资从缅甸运入中国畹町,再转运到昆明,这是滇缅公路运输外国援华物资的开始。在1939年的11个月中,通过这条国际交通运输线运进中国的武器装备和其他各种军用物资共27980吨,1941年达到了132193吨。1940年,日本侵略军占领越南后,滇缅公路成了中国唯一的陆路出海通道。

滇缅公路的通车,粉碎了日本帝国主义全面封锁中国的战略企图,引起了日本侵略者的仇视和恐惧。日本方面首先威胁和利诱英国政府与其签订了封锁滇缅公路的《英日协定》,禁止中国物资的运输。经过中国政府与英国政府进行外交谈判,滇缅公路被封锁3个月后,1940年10月再次通车。

此外,日本侵略者为窒息中国抗战,组建了“滇缅路封锁委员会”,命令驻越南路航机100架负责轰炸阻断沿途重要桥梁、站口设施,派特务潜入破坏,并拨款100万日元收买奸细,施放信号引导轰炸。飞虎队出动上千架次飞机保卫滇缅公路。

滇缅公路纪念碑残缺部分

滇缅公路让中国抗战历史转变

滇缅公路,这条穿过了中国最坚硬的山区,跨越了中国最湍急的河流,蜿蜒上千公里的运输干道,对于中华民族的生存是一条不折不扣的生命线。是由滇缅公路、驼峰航线以及中印公路组成的运输大通道,支撑着中国抗日战场全部战备物资以及大后方的经济供应。

抗战初期,几百万军队所需要的武器装备;维持经济运转所需要的各种物资;无数内迁到大后方的人们所需要的基本消费品,总之,当时维持整个抗战所需要的、中国不能生产所有物资,都依赖这条生命线运进大后方。

滇缅公路还有一个无形的作用,它改变了战争的进程。使得日本军原来是要在正面打败中国军队,但由于有了包括滇缅公路在内的对外通道,使得日本军放弃了原来的计划,改为从沿海越南、西北和缅甸封锁中国的对外通道。

滇缅公路边的大青树见证着公路的历史

曾经繁忙的大通道

如今大多路段已隐匿于山谷中

从昆明出发驾车去往滇西方向,都是行驶在杭瑞高速公路上。宽敞、平坦的高速公路,不仅给驾乘人员带来了安全和舒适的感觉,也大大缩短了行车的时间。但很多人也许还不知道,这条通道在百年的时间里曾发生了4次重大的变迁。

怒江特大桥

从史料记载中了解到,上世纪30年代以前,从滇西地区通往内地,自古以来都只有一条名叫“南方丝绸古路”的通道。那时,人们出行走的是蜿蜒的古道,运送物资完全依靠人背马驮,这一出行方式一用就是两千多年。1938年滇缅公路建成后,滇西地区才结束了从来不通车的历史。但由于道路等级低,车辆行驶在盘山的滇缅公路上也很艰难。从昆明出发到畹町900多公里的路程,货车往往要行驶一个星期甚至更长的时间。新中国成立后,滇缅公路虽历经多次修缮,但一直存在道路等级低,通行时间长的状况。在延续使用了56年以后,1994年,新改道的320国道建成通车,此后滇缅公路逐渐被取代。1998年、2002年和2008年,楚大、大保、保龙高速公路相继建成通车,2015年杭瑞高速龙陵至芒市、畹町至瑞丽段建成通车,滇西地区的公路通行全部实行高速化。而曾经发挥了重要作用的滇缅公路,大部分路段已经隐匿于山谷中,一些路段已经被新建的公路所覆盖,只有少部分路段还被当地使用。

弹石路与柏油路交汇点

使用38年后,老永保桥被炸毁

新中国成立后,滇缅公路中国境内段于1966年改称为昆畹公路,后经不断整治和改建,逐渐成为西南边疆重要的国道干线,而干线上原有的功果桥、惠通桥也相继改建为新桥。其中功果桥改建为跨径80米的下承式钢筋混凝土肋拱,改称为永保桥。

老永保桥(永平至保山)于1971年5月建成通车,是320国道横跨澜沧江、连接保山和永平两地的重要通道,作为滇缅公路中的一座桥梁,老永保桥曾经是联系滇中和滇西的重要咽喉和枢纽。据一位老交通人介绍,当时修建永保桥主体工程建设历时4年多时间,一代交通人为之付出了许多,永保桥建成通车后,也成就了他们那一代人的交通梦想。

杨顺昌是瓦窑镇党校的一名老教师,40多年前他曾目睹过永保桥通车时的盛典。

杨顺昌说,48年前,13岁的他就和伙伴一起跑了20多公里的山路来到江边,看到了永保桥当时通车的盛典。杨顺昌说,当时的澜沧江两岸彩旗飘扬,锣鼓喧天,有彩车,有舞队,高音喇叭里不停地放着“红太阳”歌曲,人们载歌载舞,喜气洋洋,都在为永保桥顺利建成通车感到欢欣鼓舞。但就是这样一座承载了太多记忆的大桥,为了适应下游水电站蓄水水位上升后澜沧江通航的需要,根据国家有关部委的要求,2009年7月1日下午4时20分,老永保桥被成功炸毁,整体桥身数秒后全部坠落于江水之中,为这座承载了一代人交通梦想的主通道桥梁的生命,画上了一个圆满的句号。

一条路带“活”了小镇一条街

作为滇缅公路必经的一个地方,保山市隆阳区瓦窑镇曾是当年很多车辆途经此地时驻足休息的一个重要驿站,而瓦窑街的形成也正是得益于此。如今来到瓦窑街,当地的很多老人都会讲起当年车水马龙带给这条街的繁华。

在瓦窑街一侧一座不起眼的大院里,还留有一幢砖木结构修建的大屋子,正对大门看过去,虽然屋子已上了锁,但门上方还是可以清晰看到“瓦窑饭店”四个字。今年60岁的辛玉香告诉记者,这座大院属于供销社,以前来往的车辆都要来这里休息和吃饭,热闹时旅客打饭吃还要排队。现在路过的车少了,这里也就改成了一个卖百货的商店。

高治华是一名土生土长的瓦窑人,在瓦窑街上开了一家“高家庄”饭店。高治华说,他祖祖辈辈都是开饭店的,爷爷高金海当年就开了瓦窑街的第一家客栈。“听我爷爷讲,以前的瓦窑街是在上河湾和下河湾,后来滇缅公路通车后才搬下来形成了现在的瓦窑街,而来往的车辆和旅客也带活了整条街。”

老养护工58年的护路情节

年过九旬的辛文荣是保山公路养护段的一名退休老职工,作为一名老养护工,老人一生都和滇缅公路结缘。

“我8岁时跟着父母一起去修滇缅公路,当时仅我们瓦窑就出动了好几百人,当时没有大机器,老百姓都是拿着锄头、撮箕、大锤和錾子上工地吃住。我当时年岁小干不了重活,就帮着大人敲石头。”辛文荣说,当时修路真是很辛苦,费时费力不说,人还经常受伤。滇缅公路通车后,年少的他常常看见各种车队从门前走过,“有一次,运送物资的吉普车还在我们镇子旁边堵了一天”。

1957年,辛文荣在公路段参加工作,当上了一名修桥和养护工。“我参与了瓦窑大桥、永保桥等的修建,后来一直做公路养护,一直干到了60岁才退休。”辛文荣说,他这一生都在和滇缅公路打交道,现在虽然公路改道了,很少有外地车从瓦窑经过,但他仍然习惯每天都到瓦窑街上走一走,到瓦窑大桥头的石桩上去摸一摸,有时得闲还会跟当地的一些孩子讲讲当年修桥护路的故事。“毕竟这是我亲身参与修建的啊。”

“七零七”因公路里程而得名

在滇缅公路和现在的“施七”公路(施甸到七零七)交叉点,有一个地方的地名就叫“七零七”。记者了解到,这一地名已沿用了数十年,与之相同的,在龙陵县腊勐还有一个叫“八零八”的地名。

据保山市公路总段工程师高智勇介绍,这两个地名的由来与滇缅公路的修筑和通车有关。高智勇介绍说,“七零七”现在属于施甸县水长乡,当年滇缅公路修建到这里时,从昆明起到此公路里程刚好为707公里,作为一个新建的通道,当地以前还没有名字,施工单位就将此地命名为“七零七”,同样,隶属龙陵县镇安镇的“八零八”也由此得名,在滇缅公路一侧的一个水库也被叫作了“八零八”水库,这一叫法至今已沿用了80多年,当地人也都习惯了这一叫法。

保山境内部分路段仍被沿用

从昆明前往滇西地区的公路虽然历经多次变迁,但记者了解到,滇缅公路在保山境内的部分路段仍被沿用,只是由原来的主干道变身为当地县乡之间的通道。

由杭瑞高速公路蒲漂口出来后,从“七零七”就走上了滇缅公路,通过莽林寨、一丘田来到红旗桥(惠通桥),再通过老虎嘴来到龙陵县的腊勐、经过松山大垭口,最后在镇安的龙山卡与320国道相遇。这一条长约100公里的滇缅公路不仅保存完好至今仍被当地群众作为主要通道沿用。

走在这一段老滇缅路上,不时可以看到当地群众驾驶的汽车、摩托车从身边经过,而公路上也会时不时地看到有专门来寻访记忆的外地旅客驾车驶过。家住施甸太平镇椅子山的杨艳丽在保山打工,每个周末都会回家和老人团聚。“滇缅公路就从我们家的山下经过,现在公路部门维护得好了,路也越来越好走,我每次回去不管是开车还是骑摩托,个把小时就可以到家,真是很方便,”杨艳丽说。

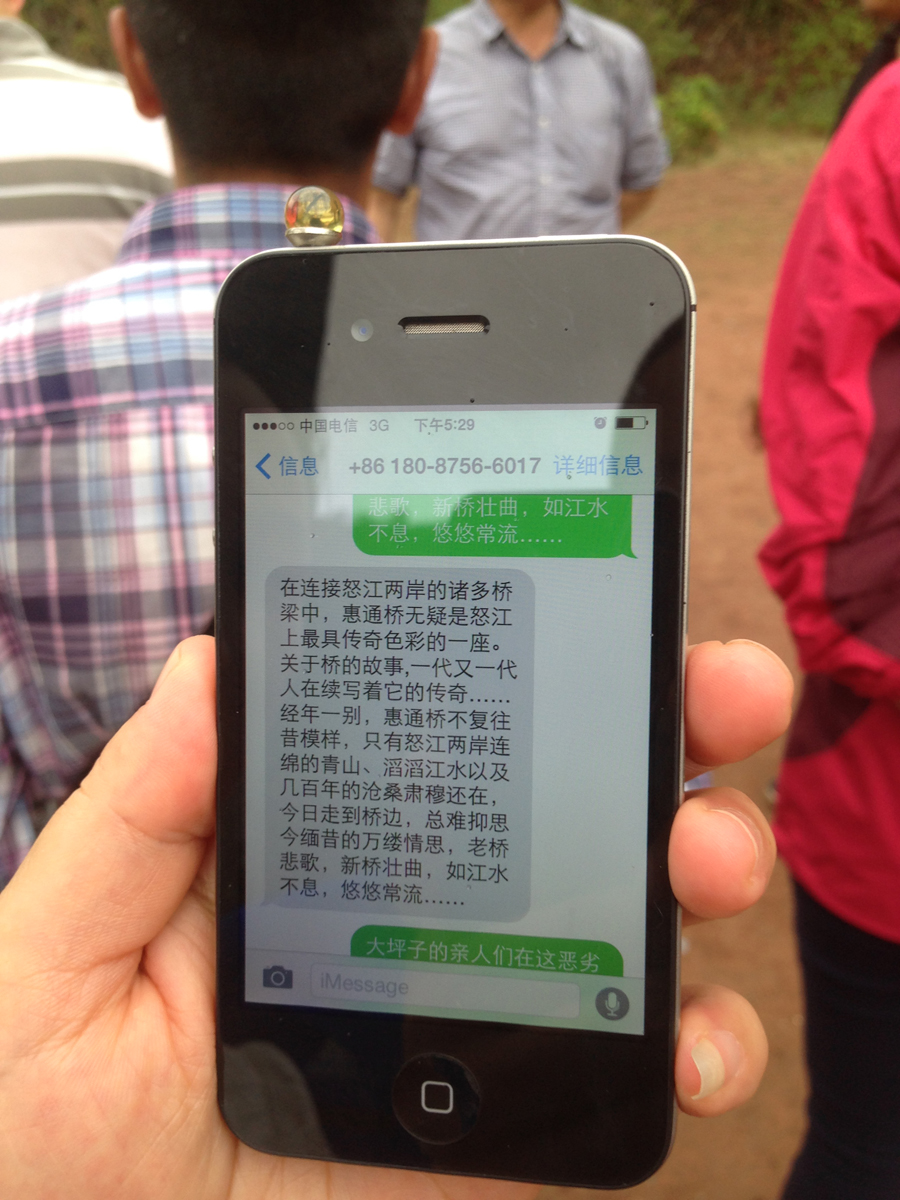

当地人拍照发微信宣传抗战历史

10月30日下午,记者一行前往惠通桥,车辆行驶在蜿蜒盘旋的滇缅公路上,眼前汹涌澎湃的怒江水奔腾不息。车辆从松山行驶一个多小时后抵达惠通桥桥头,由于在距离惠通桥200米处修建了一座红旗桥,惠通桥已经不再使用。

记者到来时,很多经过的附近村民都停下摩托车和轿车从公路边下到桥头,一边观望,一边拿出手机拍照留念。几名外地人专程自驾车重走滇缅路,寻访当年抗战的痕迹。

其中两男两女引起了记者的注意,他们是怒江东岸施甸县太平镇大坪子村人,来龙陵亲戚家后返回家中。今年72岁的杨绍柏告诉记者,他们是去龙陵侄女家做客,侄女和侄女婿将他和老伴送回家,来到惠通桥就停下车来看看。

杨绍柏说,村子的村民当年虽然没有直接参加修筑滇缅公路,但是要负责运送民工和修路工具过江的。“我们每次经过都要来桥头看看,回忆一下当年的那段历史。”在一旁,杨绍柏的侄女李琳正在用手机不停地拍照。她告诉记者,每次经过她都会停车拍照,而且还在朋友圈里发送微信,宣传当年发生在这里的那段历史,宣传家乡。“我去年春节发了微信后,我的好多朋友都来这里参观呢,这就是对家乡的一种宣传推荐吧!”

无论是滇缅公路还是惠通桥,虽然都已渐别人们的生活,但它们凝聚的家国情怀和承载的历史记忆却永远不会泯灭。

开屏新闻记者 崔敏 摄影报道

一审 高伟

责任编辑 吕世成 严云

责任校对 刘自学

主编 武熙智

终审 编委 李荣

滇公网安备53011202001054号

滇公网安备53011202001054号

增值电信业务经营许可证:滇B1.B2-20200070号

未经开屏新闻网书面特别授权,请勿转载或建立镜像,违者依法必究

本网站法律顾问——云南华度律师事务所

24小时网站违法和不良信息举报电话:0871-64192197